ড. মোহন কুমার দাশ

মাছ উড়ছে, গাছ উড়ছে

ঘূর্ণি হাওয়া ঘুরছে জোর

খাল ফুলছে, পাল ছিঁড়ছে

রুখবে কারা পানির তোড়?

(সাইক্লোন- শামসুর রাহমান)

প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়ে আনা যেকোনো দূর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটা উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ঘূর্ণিঝড় রেমাল নিয়ে সচেতন দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা না থাকলে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বেড়ে যেতো! সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি সংস্থা, বিজ্ঞানী, গবেষক, গণমাধ্যম তথ্য প্রচার প্রসারে ভূমিকা রেখেছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি মানুষকে সচেতন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

এপ্রিল, মে এবং অক্টোবর, নভেম্বর বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সময়। অথচ এপ্রিল ২০২৪ এ কোনো ধরনের লঘুচাপ তৈরি হয়নি। তীব্র দাবদাহ ছিল পুরো এশিয়া মহাদেশের বিরাট অংশ জুড়ে। সমুদ্রে ক্যাটাগরি-২ লেভেলের সামুদ্রিক তাপপ্রবাহ ছিল। এপ্রিল পুরো মাস এবং মে মাসের একটা বড় সময় পর্যন্ত উত্তর ভারত মহাসাগরে কোনো ধরণের লঘুচাপ সৃষ্টি না হওয়া একটা বড় ব্যতিক্রম ঘটনা!

গত দুই দশকে (২০০৫ থেকে ২০২৪) মোট ১৬ টি ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত করেছে। এর মধ্যে এপ্রিল মাসে দুইটি: বিজলি (২০০৯) এবং ফনি (২০১৯); মে মাসে নয়টি:আকাশ (২০০৭), আইলা (২০০৯), ভিয়ারু (২০১৩), রোয়ানু (২০১৬), মোরা (২০১৭), আম্ফান (২০২০), ইয়াস (২০২১), মখা (২০২৩) এবং রেমাল (২০২৪); জুলাই মাসে একটা: কোমেন (২০১৫); অক্টোবর মাসে তিনটা: রশ্মি (২০০৮),সিত্রাঙ (২০২২), হামুন (২০২৩); নভেম্বর মাসে তিনটা: সিডর (২০০৭); বুলবুল (২০১৯), মিধিলি (২০২৩)।

ঘূর্ণিঝড় রেমাল এর সৃষ্টি ছিল ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। কিন্তু এর গতিপথ, বৃষ্টি ও জলোাচ্ছ্বাসের ঘটনা এবং সুন্দরবনে সংঘটিত ধ্বংসযজ্ঞ আইলার (২০০৯) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

রেমাল সৃষ্টির প্রথম ধাপ লঘুচাপ এর সম্ভাবনার মধ্যে ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর ১৯ মে ২০২৪ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সক্রিয় হওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু মালদ্বীপ এবং কমোরিন অঞ্চলের কিছু অংশ, দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং দক্ষিণ আন্দামান সাগরের কিছু অংশে সক্রিয় হওয়া শুরু হয়। মৌসুমি বায়ু সক্রিয় অবস্থায় ঘূর্ণিঝড় হওয়ার ঘটনা খুব বিরল। মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতির কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে যা লঘুচাপকে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে। এর মধ্যে ২২ মে ২০২৪ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ (খড়ি চৎবংংঁৎব) তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তর ২৩ মে সকাল ৯ টায় সুস্পষ্ট লঘুচাপ সৃষ্টির বুলেটিন জারি করে। ইউরোপিয়ান গাণিতিক মডেল, ঊঈগডঋ ও আমেরিকান গাণিতিক মডেল, এঋঝ এর পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করে লঘুচাপটি আরও ঘনীভূত হয়ে ২৪ মে ২০২৪ নিম্নচাপে ও পরে ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল। সেসময় সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি উষ্ণ ছিল যা ঘূর্ণিঝড় গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ এবং আর্দ্রতার নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ দিচ্ছিল।

ঘূর্ণিঝড় “রেমাল” অপেক্ষাকৃত উপকূল থেকে কম দূরত্বে সাইক্লোজেনেসিস হয়েছে, খুব কম গতিতে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু জোয়ার, বাতাসের গতি এবং মৌসুমী বায়ু অত্যধিক উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসে মূল চালিকাশক্তির ভূমিকা রেখেছে। মৌসুমি বায়ুর দ্রুত অগ্রগতি লঘুচাপকে ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি বরং ভারি বৃষ্টি তৈরির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মৌসুমি বায়ুকে ঘূর্ণিঝড় রেমাল তার নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে বৃষ্টিপাত বাড়িয়েছে। বিপরীতভাবে, মৌসুমি বায়ু অতিরিক্ত আর্দ্রতা এবং শক্তি সরবরাহ করে ঘূর্ণিঝড় রেমালকে জ্বালানি সরবরাহ করেছে।

পুরো সুন্দরবন এলাকা জুড়ে যে তাণ্ডব হয়েছে তার সঠিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ খুব প্রয়োজন। প্রতিকার হিসেবে কী করা যেতে পারে, কত দ্রুত করা যেতে পারে তার জন্য প্রস্তুতি দরকার। কিন্তু বাস্তবতা সবসময় ভিন্ন! আরেকটি সাইক্লোন ধারণ করার অবস্থা কী সুন্দরবন এর রয়েছে সেটার যথাযথ স্টাডি দরকার।

গত পনের বছরে মে মাসে আইলা (২০০৯), আম্ফান (২০২০) এবং রেমাল (২০২৪) সুন্দরবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আবার গত ত্রিশ বছরে ১৯৯৬, ১৯৯৮, ২০০০, ২০০২, সিডর (২০০৭), রশ্মি (২০০৮), বুলবুল (২০১৯), সিত্রাঙ (২০২২) এবং মিধিলি (২০২৩) এবং সর্বশেষ রেমাল (২০২৪) কে বুকে ধারণ করে জনজীবন রক্ষা করেছে সুন্দরবন। রেমাল ভাটার সময় ল্যান্ডফল হওয়া সত্ত্বেও যে বড় বিপদ উপকূলসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে ঘটিয়েছে তার সাথে মানিয়ে নেওয়ার মতো টেকসই সমাধান খোঁজার এখনই সময়।

গত পনের বছরেও আইলার ক্ষত শুকায়নি!

২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলা যে পথে ল্যান্ডফল ঘটিয়েছিল, এবার রেমালও প্রায় কাছাকাছি জায়গায় দিয়ে ল্যান্ডফল ঘটালো। আইলার কারণে পুরো দেশে বৃষ্টি হয়নি কিন্তু রেমালে পুরো দেশেই বৃষ্টি হয়েছে। সাথে উত্তর-পূর্ব ভারতেও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সাধারণত ঘূর্ণিঝড় স্থলভাবে আঘাত করার পর ৬ থেকে ২০ ঘণ্টা বৃষ্টি ঝরিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু রেমাল স্থলভাগে আঘাত হানার পরও ৩৬ থেকে ৪৪ ঘণ্টা বৃষ্টি ঝরিয়েছে। এই দীর্ঘসময় সুন্দরবনসহ আশপাশের অঞ্চল লবণ পানিতে প্লাবিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের ভাষায় “দুই দিন কোন ভাটা ছিল না নদীতে!”

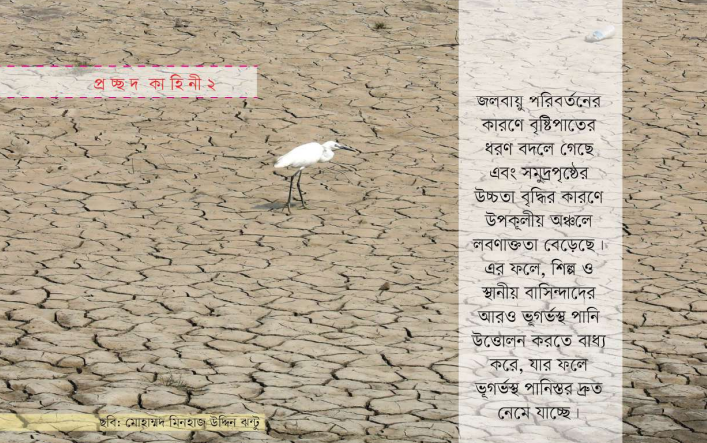

নানাবিধ দূষণ, দখল, দুর্যোগ, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন করছে। অসংখ্যবার বনে আগুন লাগছে, মাছ ধরতে বিষ ব্যবহার করছে, বাঘ, হরিণ ও বন্যাপশু শিকার, বন দখল, নদী দূষণ, বিভিন্ন নৌযান ডুবে যাওয়া, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, স্থাপনা নির্মাণ, পোল্ডার, বেড়ি বাঁধ, চিংড়ি ঘের, হ্যাচারি, লবণাক্ততা প্রভৃতি এ বাস্তু সিস্টেমকে প্রতিনিয়ত হুমকিতে ফেলছে। নদী অভ্যন্তরে কার্গোর চলাচল, ট্যাংকার, জাহাজডুবি এগুলো ভয়ঙ্কর ঘটনা। সুন্দরবন ও সুন্দরবন সংলগ্ন জায়গায় বিগত কয়েক দশকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও কারণ চিহ্নিত হওয়া দরকার। প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাকৃতিক সুরক্ষার উদ্যোগ না নিলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ভয়ঙ্কর সময়ে প্রাকৃতিক প্রাচীর সুন্দরবন কিভাবে উপকূলবাসীকে সুরক্ষা দিবে?

আগামীতে করণীয় কী?

দুর্যোগ এর সাথে মানিয়ে নিয়ে চলার যে অভ্যাস উপকূলবাসী রপ্ত করেছে সেখানে সহযোগিতা ও টেকসই সমাধান প্রয়োজন।

১. অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য বিবেচনায় রাখতে হবে।

২. উপকূলীয় এলাকা ও যেকোন দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় যথাযথ সময় নিয়ে সমন্বিত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করা উচিত।

৩. উপকূলের আবাসন ব্যবস্থা ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও দুর্যোগ সহনীয় হওয়া উচিত।

৪. বেড়িবাঁধ, পোল্ডার, যোগাযোগ অবকাঠামো দুর্যোগের সংবাদ আসলেই কেন মেরামত করার প্রস্তুতি নিতে হবে?

৫. ব্যবসায়িক মুনাফার কারণে বাঁধ কেটে ঘের করার অসুস্থ মানসিকতা মনিটরিং করবে কারা? উন্নয়ন কার্যক্রম, নদী দখল-দূষণে সঠিক পর্যায়ে তদারকি করতে হবে।

৬. সুন্দরবনসহ যেসব অঞ্চলের ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতির পরিমাণ ও সমাধান বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে করার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। যেমন আইলার আর্থিক ক্ষতি ছিলো প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার।

৭. আমাদের সাইক্লোন সেন্টার মানসম্মত, আধুনিক, নিরাপদ, কমিউনিটিবান্ধব কবে হবে? এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যায় জনগণের দায়বদ্ধতা খুব দরকার।

একটি আবহাওয়া ও জলবায়ু সাক্ষরতা সম্পন্ন প্রজন্ম বিনির্মাণে রাষ্ট্র ও জনগণের সমন্বিত ভূমিকা থাকা প্রয়োজন।

লেখক : নির্বাহী পরিচালক ন্যাশনাল ওশানোগ্রাফিক

অ্যান্ড ম্যারিটাইম ইনস্টিটিউট (নোয়ামি)

সড়যধহ.ংসৎপ@মসধরষ.পড়স