ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ

আমরা শিল্পী লিওনারদো দ্য ভিঞ্চির ‘মোনালিসা’ চিত্রকর্মটি দেখেছি। এই জগদ্বিখ্যাত ছবিটির মডেল আসলে কে ছিলেন, এ নিয়ে আজো নানা প্রশ্নের কোনো কূল-কিনারা হয়নি। শিল্পতাত্ত্বিক ও শিল্পরস অনুসন্ধানীরাও ঐ মডেলের পরিচয় উপস্থাপনে নানা পরিচয় তত্ত্ব-তথ্য উপস্থাপন করছেন। কিন্তু মোনালিসা যে তার ভুবন ভুলানো এক রহস্যময় হাসির কারণে আজো বিমুগ্ধ-বিস্ময়ের কারণ তাতো বলাই বাহুল্য। তার উপর ছবিটিতে আরো একটি উপাদান আজ গভীর গবেষণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটি হলো মোনালিসার পেছনে বা ছবির পটভূমিতে শিল্পী একটি নিসর্গচিত্র বা ল্যান্ডস্ক্যাপ জুড়ে দিয়েছেন। সেই স্থানটি আসলে কোথাকার, তা নিয়ে শিল্প গবেষকদের মধ্যে চলছে আজ বিস্তর গবেষণা। কেউ কেউ কিছু কিছু স্থানের .কথা উল্লেখ করেছেনও। কিন্তু কোনো যুক্তিই সন্দেহাতীত হয়ে উঠতে পারছে না যেনো।

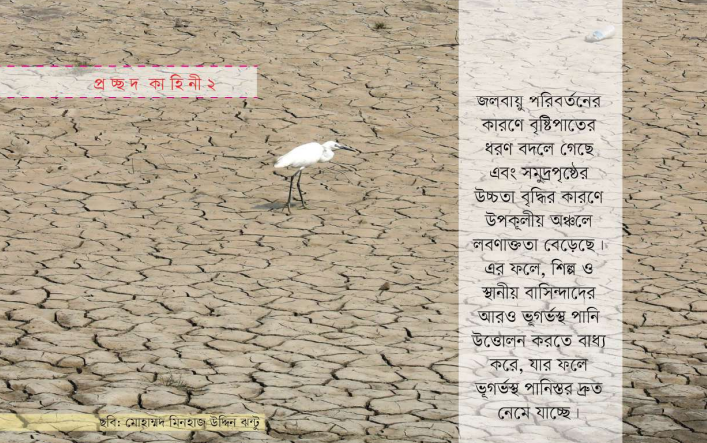

সেই পঞ্চদশ শতকের ইয়োরোপীয় রেনেসাঁ কালের নৈসর্গিক শোভার একটি তাৎপর্য রয়েছে। কারণ আজ থেকে ছয়শ কিংবা সাতশ বছর আগের পৃথিবীর জলবায়ুর বিশুদ্ধতা নিয়ে আমাদের মনে কোনো সন্দেহ জাগে না। আজ একুশ শতকে বিশ^ উষ্ণায়নে যেখানে পৃথিবীর মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে, আর তাতে সমুদ্রের উচ্চতা বেড়ে গিয়ে পৃথিবীর নানা অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি করেছে , ঠিক সে মুহূর্তে আমরা কামনা করছি যেনো আমরা ফিরে পাই বৃষ্টি আর শীতল বায়ু সঞ্চালনকারী সেই বৃক্ষশোভিত ঘন অরণ্য। সবুজ আচ্ছাদিত পাহাড়। কিন্তু হায়, সেই নয়নশোভা বিশ^ প্রকৃতি আজ আর অক্ষত দূরদিগন্তরেখাব্যাপী বিস্তৃত হয়ে নেই।

পরিবেশ শব্দটির সাথে মানুষসহ অগণিত প্রাণীকূলের বসবাসযোগ্য এই স্থিতিশীল পৃথিবীর কথা আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। পরিবেশের সাথে প্রকৃতিরও রয়েছে এক নিবিড় সম্পর্ক। শিল্পী তার চিত্রকলায় প্রকৃতিকে আঁকেন। অর্থাৎ প্রকৃতিকে আঁকার মধ্য দিয়ে শিল্পী পৃথিবীর পরিবেশের কোনো এক নান্দনিক দৃশ্যরূপকেই তুলে ধরেন। কিন্তু মানুষ অনেক সময় পৃথিবীতে নান্দনিক রূপের বিপরীতে ভয়ংকর প্রতিকূল পরিবেশকেও মোকাবিলা করেছে। তার মধ্যে রয়েছে মহামারি, বন্যা, ভূমিধস, অগ্ন্যুৎপাত বা আগ্নেয়গিরির অকস্মাৎ লাভা উদ্গীরণ, দাবানল, ভূমিকম্পের কারণে নানা স্থানে সামুদ্রিক সুনামি, সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, মানব সমাজের উপর বন্যপ্রাণীকূল ও পঙ্গপালের হামলা আরো কতো কি। এর মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহও পৃথিবীর পরিবেশ-প্রকৃতিতে রেখে গেছে ধ্বংসাত্মক দৃশ্যপট। এইসব বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে নানারূপ চিত্রকলা।

ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সামুদ্রিক সুনামির কথা এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যায়, যা এতোই সংহারি ও পরিবেশ বিধ্বংসী যে আধুনিককালেও পৃথিবীবাসী এর নমুনা দেখেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী বিখ্যাত জাপানি রঙিন উডব্লক প্রিন্ট শিল্পী (উকিও-ই শিল্পী) কাটাসুশিকা হোকুসাই (১৭৬০-১৮৪৯)-এর ‘ আন্ডার দ্য গ্রেট ওয়েভ অব কানাগাওয়া ’ ছবিটির কথা স্মরণ করা যায়। এটি এমন একটি ছবি যা একই সঙ্গে সুনামি’র তাণ্ডব, বিপন্ন পরিবেশ ও নিসর্গ ইত্যাদির বহুমাত্রিক রূপকে তুলে ধরে। ছবিটি পশ্চিমা সঙ্গীত ও চিত্রকলা জগতের বহু শিল্পী এমনকি হিরোসাইসহ হোকুসাইয়ের বহু জাপানি প্রখ্যাত শিষ্য শিল্পীকে প্রভাবিত করেছিলো। এই চিত্রকলাটির দ্বারা প্রভাবিত পশ্চিমা শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন, ক্লদ দেবোসি, ভিনসেন্ট ভ্যান গখ এবং ক্লদ মনে। এই গ্রেট ওয়েভ চিত্রকলাটি পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক মুদ্রিত চিত্রকলা হিসেবেও পরিচিত। শিল্পী এটি সৃজন করেন ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে। প্রসঙ্গত অপর জাপানি বিশ^বিশ্রুত হিরোসাই-এর আঁকা ও মুদ্রিত চিত্রকলা ‘ রেড ফুজি’র কথা স্মরণ করতে পারি, যা জাপানি নিসর্গ ও ফুজি পাহাড়ের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের এক অনবদ্য পরিবেশ চিত্রকলা হিসেবে পরিচিত। এটি সৃজিত হয়েছিলো ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে।

প্রাগৈতিহাসিক কালের মানুষের আঁকা গুহাচিত্রাবলীতে পরিবেশের নিখুঁত দৃশ্যরূপ পাওয়া না গেলেও তার আভাস মিলে। সেটা মানুষের চিত্রকলা সৃজনের উন্মেষকাল, যে সময় মানুষ তার অস্তিত্ব সংকট, সংগ্রাম ও শিকারি জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এমনকি ধর্মীয় বিশ^াসের আদিরূপ জাদু বিশ^াসের সহায়ক দৃশ্যরূপ আঁকার চেষ্টা করেছিলো বলে মনে করা হয়। তারা বাস করতো তখন পাহাড়ি গুহা এবং রক শেল্টার

বা পাথুরে নিবাসে। বাইরের পৃথিবীটা ছিলো হিমশীতল বরফ আচ্ছাদিত। চলছিল হয়তো সুদীর্ঘ বরফ যুগ।

তো এসবেও আদিম কালের ‘পরিবেশ চিত্রকলা’ খুঁজে পাওয়া যায়, মনে রাখা দরকার সে সময় মানুষের ভাষা ও বর্ণমালা সৃষ্টি হয়নি বলে নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন।

চতুর্থ বরফ যুগের অবসানের পর হাভানা অঞ্চলে ও নদী পাড় সমূহে তৃণভূমি জেগে উঠতে শুরু করে। বৃক্ষ বর্ধিত হতে শুরু করে। পৃথিবীর পরিবেশ অপরূপা সুন্দর হয়ে উঠতে শুরু করে ধীরে ধীরে। এরপর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে শুরু হয় চিত্রকলার হাজার বছরের পথ পরিক্রমা। ঊনিশ শতকে স্টুডিওর বাইরে এসে পৃথিবীকে আলো-বাতাস এটমোস্ফিয়ারকে সরাসরি ক্যানভাসে আনার কাজটি করেন ইম্প্র্রেশনিস্ট শিল্পীরা। পরিবেশ চিত্রকলা এতে বিজ্ঞানের ছোঁয়া পেলো। স্টুডিওতে বসে কল্পনা থেকে প্রকৃতিকে আঁকার দিন বিগত হলো। কিন্তু তার কিছুকাল আগে ঊনিশ শতকের গোড়ার দিকে ল্যান্ডস্ক্যাপ বা প্রাকৃতিক ছবি আঁকায় বিপ্লব ও সৌকর্যের উজ্জ্বল পতাকা ওড়ালেন দুই বৃটিশ শিল্পী। চিত্রকলা ও পরিবেশ প্রসঙ্গে এ দুজনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। এঁরা হলেন জোসেফ ম্যালোরড উইলিয়াম টার্নার ( ১৭৭৫-১৮৫১) এবং জন কনস্টেবল ( ১৭৭৬-১৮৩৭ )। টার্নারের আঁকা অনেকগুলো বিখ্যাত ছবির মধ্যে একটি হচ্ছে ‘ স্নো স্টর্ম : স্টিমবোট অফ আ হারবারস মাউথ’(১৮৪৩), কনস্টেবলের আঁকা অনেকগুলো বিখ্যাত ছবির মধ্যে একটি হচ্ছে ‘ দ্য হ্যা ওয়াইন’ (১৮২১)।

এভাবে পরিবেশ ও চিত্রকলার পথ-পরিক্রমা অনেক দীর্ঘ ও নাটকীয়। বিশ শতকের শেষার্ধে মানুষের মধ্যে প্রকৃতি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার বোধ জেগে ও

ঠে। শিল্প বিপ্লবের কল্যাণের অপর পিঠে পৃথিবীতে মানুষের বসবাসযোগ্য পরিবেশ ধ্বংসের রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে পরিবেশ চিত্রকলা নামে এক নতুন অভিযাত্রা পশ্চিমা বিশে^ শুরু হয়ে যায়। এদেশে সেই ধারা এসে পৌঁছে প্রায় কুড়ি বছর পর নব্বইয়ের দশকে। একুশ শতকের বর্তমান মুহূর্তে এ ধারার শিল্প সৃজন-আয়োজন বাংলাদেশের নানাপ্রান্তে দেখা গেছে। প্রচলিত শিল্পের পাশে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং বিপন্ন ধরিত্রীকে বাঁচাতে নানা শিরোনামে এক ধরনের ‘পরিবেশ চিত্রকলা’র উদ্ভব হয়েছে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশে। সাইট আর্ট, ল্যান্ড আর্ট, আর্ট ডেস্টিনেশন সহ নানা নামে খোলা আকাশের নিচে বাংলাদেশের শিল্পীদের পরিবেশ চিত্রকলার অভিজ্ঞতা এতোদিনে অনেক পরিপক্ক হয়েছে। তবে এসব শিল্পের অনেকগুলোই অস্থায়ী শিল্প হওয়ায় এর অনেকগুলো বাস্তবে নেই। তবে আছে আলোকচিত্রে এবং ভিডিওচিত্রে। এইসব আধুনিক ও উত্তর আধুনিক চিত্রের মনস্তত্ত্ব এতোই বহুমাত্রিক যে এর আলোচনায় বিশাল পরিসর ও ধারাবাহিক শিল্পরসগ্রাহী শ্রোতা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এমন বিদগ্ধ শ্রোতা আজো বিরল।

মধ্য ঊনিশ শতকে ইউরোপের চিত্রকলায় ইম্প্রেশনিজম ধারার অনুসারী শিল্পীরা পরিবেশ এবং চলমান জীবনের চালচিত্রকে যেভাবে ধারণ করতে শুরু করেন তাতে পরিবেশ চিত্রকলার ভাষা আমূল বদলে যায়। কথিত আছে ঊনিশ শতকের গোড়ায় ১৮১৬ সালে ক্যামেরা আবিষ্কৃত হওয়ার পর রটে যায় যে চিত্রকলার যুগের অবসান বুঝি শুরু হলো। কিন্তু ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা তাদের ছবিতে আলোক বিভাজন, গতির সূত্র, এবং প্রকৃতিতে রঙের বিজ্ঞানভিত্তিক বিন্যাসের নানা মাত্রা প্রয়োগ করে এই চ্যালেঞ্জকে জয় করে ফেলেন। মানে, মনে, স্যুরাট প্রমুখ শিল্পীরা চিত্রকলায় আনেন নতুন মাত্রা। শিল্প আলোচকরা তাই বলেন, চিত্রকলার আধুনিকতার শুরু ইম্প্রেশনিজম থেকেই। এই আধুনিকতার অগ্রযাত্রা গত প্রায় আড়াইশ বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। ফলে চিত্রকলা আজ পরিবেশ ও প্রকৃতির নানা রূপের ব্যাখ্যাও দিচ্ছে অর্জিত হালনাগাদ অভিজ্ঞতার আলোকে।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষের পারিপাশির্^ক প্রকৃতি ও পরিবেশের বিপুল পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দাীতেই দুটি বিশ^যুদ্ধ পৃথিবীর পরিবেশে এবং মানুষের মনস্তত্ত্বে নানা রকম ভাংচুর ও পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এই শতাব্দীতে সুররিয়ালিজম এবং ডাডাইজম নামের দুটি বিশেষ আন্দোলন সমসাময়িক শিল্পীদের মনোভঙ্গীকেও তুলে ধরে। আর আজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স ও ডিজিটাল কর্মউপকরণের যুগে চিত্রকলায় পরিবেশের যে ব্যাখ্যাটা আসছে- তা নিঃসন্দেহে মেটিকুলাস বা সূক্ষ্ম হবে বলেই আশা করি।

লেখক : জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, চিত্রশিল্পী, চিত্র সমালোচক, কবি ও গল্পকার