সামছুদ্দিন ইলিয়াস

সম্প্রতি চট্টগ্রাম ওয়াসা সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে তাদের সরবরাহকৃত পানি যাতে পান না করা হয়। এই ঘটনা নতুন নয়, প্রায় প্রতি বছরই বিশেষত শুষ্ক মৌসুমে তাদের এ ধরণের ঘোষণা দিতে হয়। ওয়াসা প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বেশ কয়েকটি বৃহৎ পানি শোধনাগার করার পরও লবণাক্ততা কেন কমছে না তাদের পানিতে? কেন পানের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে পানি! উপর্যুপরি চাহিদার প্রেক্ষিতে ওয়াসা আরও ৩০ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে চায়। এতেও কি সমস্যার সমাধান হবে?

চট্টগ্রাম একটি সমুদ্র উপকূলীয় শহর। এর প্রায় সব দিকেই পানি। অথচ খাবার পানি থেকে শুরু করে শিল্প পরিচালনায় পানির চরম সংকট দেখা দিয়েছে এই শহরে। চট্টগ্রাম ওয়াসা শহরে প্রধানত কর্ণফুলি ও হালদা নদী থেকে পানি সরবরাহ করে থাকে। বন্দরনগরী চট্টগ্রামের কয়েকটি বড় শিল্পগ্রুপ পানির জন্য রীতিমতো সীতাকুণ্ড উপজেলার পাহাড়ি ঝর্ণা নিজেদের দখলে নিতে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (সিইউএফএল) বছরে দুই মাসের বেশি এমনকি এর চেয়েও বেশি সময় ধরে উৎপাদন বন্ধ রাখতে বাধ্য হয় কারণ তাদের প্রধান কাঁচামাল পানির মধ্যে অতিরিক্ত লবণাক্ততা।

চট্টগ্রাম ওয়াসা ও সিইউএফএল কারখানা যারা কয়েক ঘণ্টা পর পর নদীর পানিতে লবনের পরিমাণ পরিমাপ করেন তাঁদের মতে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কর্ণফুলী ও হালদা নদীর পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। শুষ্ক মৌসুমে, যখন নদীগুলো উজানে পর্যাপ্ত পানি পায় না, তখন বঙ্গোপসাগর থেকে লবণাক্ত পানি উজানের দিকে চলে যায় নদীর অভ্যন্তরের প্রবাহের টানে। এতে গত ৩৩ বছরে কর্ণফুলীর লবণাক্ততা বেড়েছে প্রায় ৩ হাজার গুণ। অর্থাৎ ৫ পিপিএম থেকে ৬৮০০ পিপিএম। অন্যদিকে, ২০০৪ সালে হালদায় সর্বোচ্চ লবণাক্ততা ছিল ৯০ পিপিএম, যা ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের পর বেড়ে ১১০০০ পিপিএমে উন্নীত হয়েছে।

ওয়াসার তথ্যমতে পানিতে ৩০০ পিপিএম এর বেশি লবণাক্ততা থাকলে সেটি পানের অনুপযোগী। চাহিদা ও মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ওয়াসা তখন ভূগর্ভস্থ পানি মিশ্রণের মাধ্যমে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও সামাল দেয়ার চেষ্টা করে। বর্তমানে সে চেষ্টাও বৃথা যাচ্ছে কারণ বছরের দীর্ঘ সময় ধরে এখন পানিতে অতিরিক্ত লবণ থাকছে কর্ণফুলী ও হালদা নদীতে।

ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলম বলেন, ‘‘কর্ণফুলীর উজান থেকে পানিপ্রবাহ কম থাকায় সাগরের পানি প্রবেশ করছে। আমরা মোহরা প্ল্যান্টে হালদার পানিতে সর্বাধিক ১৭০০ মিলিগ্রাম স্যালাইন পেয়েছি। পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী, প্রতি লিটারে ১৫০ থেকে ৪০০ মিলিগ্রাম লবণ থাকলে পানি পান করা যেতে পারে। ভূগর্ভস্থ পানি মিশ্রিত করে লবণাক্ততার মাত্রা ৪০০ মিলিগ্রামে আমরা নগরবাসীকে পানি সরবরাহ করছি।’’

বন্দর নগরীতে বিশুদ্ধ পানির চাহিদা বছরে প্রায় পাঁচ কোটি লিটার করে বাড়ছে। দৈনিক পানির চাহিদা ২০৩২ সালের মধ্যে ৬৩ কোটি লিটার এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ১২২ কোটি লিটারে পৌঁছাবে বলে অনুমান করছে চট্টগ্রাম ওয়াসা। চট্টগ্রাম ওয়াসা বর্তমানে তিনটি ইনটেক স্টেশনের মাধ্যমে অপরিশোধিত পানি সংগ্রহ করার পর চারটি পরিশোধনাগার থেকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করে। এই ইনটেক স্টেশনগুলির মধ্যে রাঙ্গুনিয়া ইনটেক স্টেশনের দৈনিক ধারণক্ষমতা ৩০ কোটি লিটার আর মোহরা ও মদুনাঘাটের প্রতিটির দৈনিক ধারণক্ষমতা ৯ কোটি লিটার। উপরন্তু, বোয়ালখালীতে চলমান ভান্ডালঝুরি পানি সরবরাহ প্রকল্পের অংশ হিসাবে, প্রতিদিন ৬ দশমিক ৬ কোটি লিটার ধারণক্ষমতার একটি ইনটেক স্টেশন নির্মাণের কাজ চলছে, যা এই বছরের জুনে শেষ হওয়ার কথা রয়েছে।

দ্রুত নামছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর:

চট্টগ্রাম শহরের ভূগর্ভস্থ পানির স্তর গত ৪০ বছরে ২০ মিটার হ্রাস পেয়েছে, প্রধানত অতিরিক্ত উত্তোলনের কারণে শত শত নলকূপ অকেজো হয়ে পড়েছে। এতে বিপাকে পড়েছে অনেক গৃহস্থালি ও শিল্প প্রতিষ্ঠান। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর উল্লেখযোগ্য পতনের কারণে এই অঞ্চলে আসন্ন প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন, ভূগর্ভস্থ পানির যথেচ্ছ ব্যবহার বন্ধ না হলে আগামী দিনে পরিস্থিতি সামাল দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা বলছেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও সমুদ্রের পানিতে বাড়ছে লবণাক্ততা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সারোয়ার ইকবালের মতে, গত ২০ বছরে চট্টগ্রাম বিভাগে তাপমাত্রা শূণ্য দশমিক ২ ডিগ্রি বাড়লেও চট্টগ্রাম জেলায় গড় তাপমাত্রা বেড়েছে শূণ্য দশমিক ৪ ডিগ্রি।

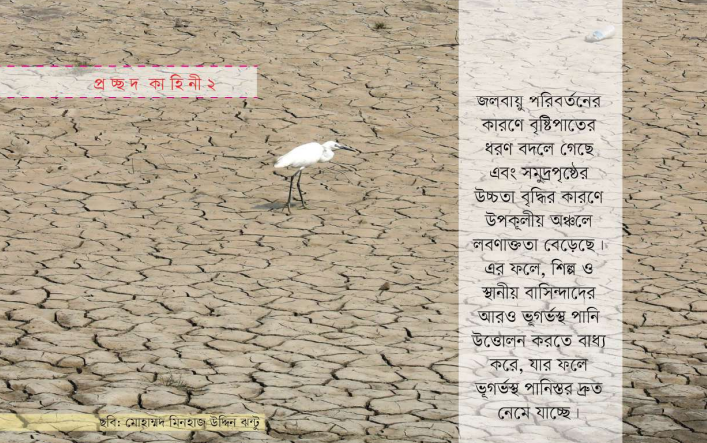

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের ধরণ বদলে গেছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়েছে। এর ফলে, শিল্প ও স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করতে বাধ্য করে, যার ফলে ভূগর্ভস্থ পানি স্তর দ্রুত নেমে যাচ্ছে। সীতাৃকুণ্ডের পিএইচপি ফ্লোট গ্লাস ফ্যাক্টরির কথাই ধরা যাক- কারখানাটি এখন বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে পানি সরিয়ে এবং ফেনী নদী থেকে ভাউচারে করে পানি এনে প্রতিদিন প্রায় এক মিলিয়ন লিটার পানির চাহিদা পূরণ করছে। তাদের দৈনিক পানির চাহিদা মেটাতে কোম্পানির উৎপাদন খরচ বেড়ে গেছে।

পিএইচপি ফ্যামিলির ভাইস-চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মহসিন বলেন, “আমাদের এখানে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। তাই পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করছি। আমরা আমাদের কারখানার পাশের তিনটি ছড়া, দীর্ঘ দূরত্বেও ফেনী নদী থেকে পানি সংগ্রহ করে কোন রকমে কারখানার চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি।’’

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তথ্যমতে, গত ১০ বছরে চট্টগ্রামের ১৬টি উপজেলায় সরকারিভাবে স্থাপিত ১২ হাজার ৭৮৫টি নলকূপ এবং বেসরকারিভাবে স্থাপিত ৩০ হাজার নলকূপ অনুৎপাদনশীল হয়ে পড়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (চট্টগ্রাম সার্কেল) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. জহির উদ্দিন দেওয়ান পানি সংকটের জন্য জলবায়ুু পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক ও লবণাক্ততার উপস্থিতি এবং নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধিকে দায়ী করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ বিভাগ জানিয়েছে, চট্টগ্রামে গত ৪০ বছরে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ২০ মিটার কমে যাওয়ায় জেলার ৭৬ লাখের মধ্যে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ তীব্র পানির সংকটে ভুগছেন।

ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ বিভাগের পরিচালক ডা. আনোয়ার জাহিদ বলেন, ‘‘২০০৭ সালে ঘূর্ণিঝড় সিডরের পর থেকে নদীতে লবণাক্ততা দ্রুতগতিতে বাড়তে শুরু করেছে। যার ফলশ্রুতিতে শিল্প-কারখানার জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির চাহিদাও বেড়েছে বহুগুণ। অন্যদিকে গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে নলকূপ ও সাবমারসিবল পাম্প বসানো হয়েছে।’’ তিনি আরও বলেন, আগে ভূগর্ভস্থ পানি শুধু পানের জন্য ব্যবহার করা হতো, এখন তা দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। শিল্প কারখানাগুলোর জন্য বিকল্প পানির ব্যবস্থা করা না গেলে তারা আরো প্রচুর পরিমাণে পানি উত্তোলন করতে থাকবে যা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে পানির সংকটকে আরো তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলবে বলে মনে করছেন তিনি।

জোয়ারের পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রাম নগরীর

৬৯ শতাংশ এলাকা:

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) অনুসারে, শহরের প্রায় ৬৯% এলাকা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাত্রায় জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যায়। বন্যার পাশাপাশি সমুদ্রের নোনাজল ছড়িয়ে যাওয়ায় লবণাক্ততা শহরের অবকাঠামোর মারাত্মক ক্ষতি করে। আবার জোয়ারের পানির কারণে ওইসব এলাকায় দেখা দেয় সুপেয় পানির তীব্র সংকট।

এই সংকটের অন্যতম ভুক্তভোগী চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ আগ্রাবাদ সিডিএ আবাসিক এলাকা। যেখানে দিনে দুইবার তিন ঘণ্টা করে সড়ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থাপনা জোয়ারের পানিতে তলিয়ে যায়। এছাড়াও বেশির ভাগ ভবনের নিচের তলায় পানি ঢুকে যায়। এসময় কার্যত পানি বন্দি হয়ে পড়ে ওই এলাকার লক্ষাধিক বাসিন্দা। বছরে অন্তত ছয় মাস জোয়ার-ভাটার সাথে তাল মিলিয়ে জীবনযাপন করতে হয় তাদের। যার কারণে এক সময়ের অভিজাত আগ্রাবাদ সিডিএ আবাসিক এলাকায় মানুষের বসবাস ক্রমশ কমছে। অনেকেই এই এলাকায় বাসা-বাড়ি নির্মাণে বিপুল বিনিয়োগ করলেও সেটি এখন লোকসানী বিনিয়োগে পরিণত হয়েছে।

সিইজিআইএস জরিপ অনুসারে, আগ্রাবাদের উচ্চতা সমুদপৃষ্ঠ থেকে শূণ্য দশমিক ৪২ মিটার কিন্তু দৈনিক গড় উচ্চ জোয়ার কমপক্ষে ২ দশমিক ৫১ মিটার। এই অঞ্চলে বসন্তকালে জোয়ারের সময় সর্বোচ্চ পানির স্তর রেকর্ড করা হয়েছে ২ দশমিক ৭৬ মিটার। অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় জোয়ারের পানি স্বাভাবিকের চাইতে এক থেকে দুই মিটার বেড়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যায়। তাই, ৮২ দশমিক ১৮ একর জমির উপর নির্মিত আধুনিক এই আবাসিক এলাকাটি কার্যত পরিত্যক্ত হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বঙ্গোপসাগরের সাথে সংযুক্ত কর্ণফুলী নদীতে পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ২ দশমিক ৫১ মিটার উচ্চ জোয়ারের কারণে সৃষ্ট বন্যা অনেক বাসিন্দাকে তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছে। অনেক সচ্ছল মানুষ তাঁদের বাড়িঘর চান্দগাঁও, খুলশী আবাসিক এলাকায় স্থানান্তর করেছেন কিংবা স্থানান্তরের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৬০ লাখেরও বেশি মানুষের বাসস্থান চট্টগ্রাম শহর জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যার জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তাই অনিবার্য বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে শহরের নিজস্ব অনন্য সংগ্রাম রয়েছে।

অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, শুকিয়ে যাচ্ছে জলাধার:

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাবে, নব্বইয়ের দশকে মার্চ মাসে গড়ে ১৪১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড অঞ্চলে। তবে ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মার্চ মাসে গড়ে মাত্র ৩৩ দশমিক ৭২ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। গ্রীষ্মের শুরুতে, এপ্রিল মাসে নব্বইয়ের দশকে গড় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছিল ১৬১ দশমিক ৯ মিলিমিটার। ২০১৩-২৩ সময়ের একই মাসে গড় বৃষ্টিপাত নেমে এসেছে ১৩৯ দশমিক ৮১ মিলিমিটারে। আগে নিয়মিত বিরতিতে ধারাবাহিক বৃষ্টিপাতের ঘটনা ঘটলেও সাম্প্রতিক সময়ে টানা অতিবৃষ্টি কিংবা টানা অনাবৃষ্টি এ অঞ্চলের আবহাওয়াকে জটিল করে তুলেছে শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকটের কারণে।

এই দুই মাসের গড় বৃষ্টিপাত হ্রাসের কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনকে দায়ী করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সারোয়ার ইকবাল। একইভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সাইয়েন্সের পরিচালক প্রফেসর ড. আকতার হোসেন বলেন, দীর্ঘায়িত শুষ্ক মৌসুম ও গড় বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার ফলে প্রাকৃতিক পাহাড়ি ঝর্ণা, হ্রদ ও সমতলের বিভিন্ন জলাধারগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। এতে করে ভূ-উপরিভাগে যেমন পানি সংকট দেখা দিয়েছে তেমনি ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নামতেও ভুমিকা রাখছে। সব মিলিয়ে পানির সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে। মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত এই সংকট ভবিষ্যতে আরো ঘনীভূত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এই গবেষক।

তাই সামনে পানি হবে চট্টগ্রামের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। চট্টগ্রাম ওয়াসা বা অন্যান্য সংস্থা বৈদেশিক ঋণ নিয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে এতে বাড়বে ঋণের বোঝা সমাধান হবে না পানির সমস্যা। সমস্যা সমাধানের জন্য দরকার টেকসই পরিকল্পনা। বাড়াতে হবে জলাধার এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণও করতে হবে।

লেখক : সাংবাদিক